休校期間にまいた、家庭学習習慣の種[登別青嶺高校]

休校期間にまいた、

家庭学習習慣の種

登別青嶺高校

コロナ禍による長い休校期間を、高校に入ったばかりの1年生が家庭学習の習慣を身につける機会として生かそうと考えたのが登別青嶺高校だ。自分の勉強量を客観視させるために、生徒に家庭学習の時間数を記録させている。1学年主任の本間達也教諭に詳しく聞いた。

家での勉強時間数を記録

新入生の多くに家庭学習の習慣がない、あるいは十分な時間をとっていない、というのは、ほとんどの高校に共通の課題だろう。同校でも何か手を打ちたいとは思っていたが、これまで具体策を講じていなかった。今回の長期休校では生徒に家庭での過ごし方を指導する必要が生じた。自己管理の一環としても学習時間を記録させることは時機にかなった方法だ。休校中に教務部から生徒に学習記録表を配布した。手帳にしたかったのだが諸般の事情で購入がかなわず、週間予定表の形式にした(下画像)。

「学習計画表」中段のスペースにその日取り組む学習課題を記入する

学習記録表には「提出物」「課題」「学習時間」の項目があり、帰宅時、寝る前、当日の朝にチェックするよう指導している。記録表というかたちにしたのは、生徒にメモをとる習慣をつけさせるためだった。たとえば、提出物と提出期限をメモし、提出に向けた行動を自分からとることができるように。その学習記録表を、試験に合わせて学習予定を作成し、毎日の学習時間を記録するために役立てている。本間教諭は「記録を振り返り、次の学習計画に活かす、というサイクルがつくれるようにしたい。いずれ、生活→学習→進路へと学習記録表の主目的を進化させるつもりだ」と話す。

学習記録表の必要は、進路希望調査の結果からも感じていた。例年1年生は希望進路「未定」の者が多い。そのままでは学習の動機に乏しく、進学を希望しても学力不足で選択肢が限られることになる。「だからこそ、いまから学力を伸ばしておく。そのためには家庭学習習慣の定着が欠かせない。学習時間の記録は、その基盤づくり」と生徒に学習記録表の意義を伝えている。

同校の進学希望者の多くは道内私大へAOまたは推薦入試で合格している。ただ、大学で他の学生と肩を並べて学んでいくには、一般入試でも合格できるほどの学力をつけて進学することが望ましい。「平常講習の時間だけでは十分な力がつかない。記録表を活用して学習の質を高めてほしい」と指導している。

家庭学習――自覚から習慣の定着へ

生徒に毎日の学習時間を記録させているが、まずは学習時間の「見える化」を目的にし、家庭学習に費やすべき時間数はとくに提示していないという。同教諭は「『水増し申告』しても、いずれ成績という結果に表れる。0時間なら0と書くよう生徒に言っている。記録表の数字を見た本人が、学習時間が足りていないと自覚することが大事」と話す。

学習記録表は2週間ごとに確認して、家庭学習の時間数をデータ化している。ある期間の家庭学習時間を調べてみると、昨年の1年生とくらべて20分程度増えたことがわかった。また休校明けから2週間(6月1日~14日)の家庭学習時間は1日平均57分だった。目標とした「1時間」をほぼ達成できた。同教諭は「この期間にテストが多かったことも影響しているが、今後の学習のベースが形成される時期に良いスタートが切れたと思う。個々の学習時間数を担任が定期的にチェックしているのが成果につながった」と評価する。

8月上旬、担任と保護者との面談で学習記録表を用いた例があった。学習記録の結果を見ながら、保護者に対し生徒の家庭学習の環境づくりをアドバイスしたそうだ。

「家庭学習は自発的に毎日」という意識づけはできた。次いでは学習の量を増やしつつ、質の充実も図るという。前期期末試験が高校で初めての定期試験だが、試験に向けた勉強の仕方がわからず困っている生徒も相当数いる。同教諭は「家庭学習の内容や方法に、もっと立ち入って指導する必要がある」と感じている。

学年通信「進路」を詳しく

進路の選択肢を複数持つ。進路実現のための準備期間を十分に持つ。そのためには、生徒に進路選択を早いうちに意識させたい。進路希望が未定で入学してくる1年生が多いとなれば、なおさらのことだ。登別青嶺高校の1学年では、この春から学年通信を充実させて、生徒の進路意識を高めることにした。

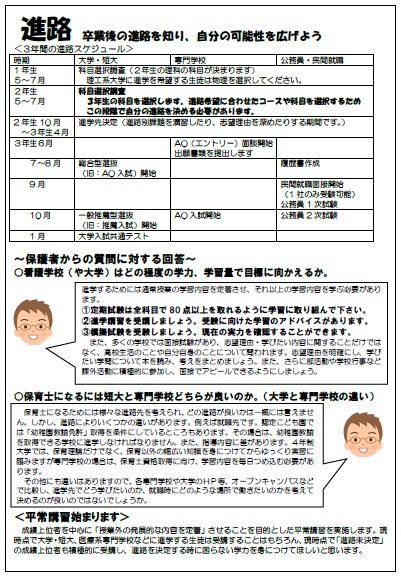

昨年度は8月までに2号だったが、今年度は8号まで発行した。従来と同じA4の判型だが、「学習」「生活」「進路」を記事の3本柱として、今年度は裏面まで使い、びっしりと内容が詰まる号が多い。前述の学習時間の集計結果も掲載した。進路選択と希望の実現には保護者の尽力が不可欠だ。いま生徒に求められていること、学校が取り組んでいること、保護者の理解と協力が必要なこと――それらを、行事の様子や進路の情報とともに学年通信で積極的に保護者へも伝えていくつもりだ(下画像)。

進路に関する記事を増やした1年生の学年通信(第6号ウラ面)

本間教諭は「長期休校中のコミュニケーションとして発行回数を増やしたが、平常に戻ってからもできるだけ多く発行して、学習習慣の定着や進路意識の啓発に役立てたい」と話す。

入試を意識して職業調べ学習

再開した学校で1年生は「職業調べ学習」に取り組んだ。進路希望が未定の生徒が多かったので、いつもは後期に実施する学習を7月に前倒しした。4月に行った適性検査の結果をもとに、生徒に自分に適すると思われる職業を調べさせた。

生徒は調べた内容をクラス発表で見せる「調査まとめプリント」に記入し、さらに口頭発表のための原稿を作成する。5~6人のグループをつくり、グループ内で口頭発表(下写真)。聞き手は内容や伝え方を評価し、メッセージカードに記入して発表者に渡す。発表の準備をする生徒には、調べた項目のうちどの部分を話せば聞き手が興味を持つかを考えさせたり、朝のSHRで時間を計り、何度か発表の練習をさせたりした。

「職業調べ学習」でクラスメートに調査内容を発表する生徒

職業調べ学習の流れそのものは例年と同じだが、変えたところがある。一連の作業が「入試」にも関連する、と意識させたことだ。

①関心のある職業について調べる→入試でいう「学校調べ」

②調べたことをまとめる→自己PR文や願書を書く力

③まとめたことを人前で発表する→入試でいう「面接」

「どんな質問が来ても答えられるように準備するのは、入試面接に通じる」と指導。発表では事前準備に力を注がせた。

「他の人の発表を聞いて、自分の調べた内容が情報不足だと気づいた。他の人の発表は質問のしようがないくらい分かりやすく、また質問にもよく答えられていた。調べることの大切さを感じた」(1年生の感想。学年通信から)

「発表を聞いていると内容が濃く、その職業に就きたい思いが伝わってきた。私もみんなに負けないくらい詳しく調べていきたい」(同)

自分で調べ、自分で行動することが求められる進路活動の予行演習である職業調べ学習。1年生は、それぞれに反省材料を得たようだ。

XXX